La progresividad y la rebelión del capital

Hoy existe el consenso de que la pandemia por COVID-19 cambiará al mundo profundamente. El ejemplo de China, el país donde inició la propagación, nos enseña que, incluso cuando los contagios logren ser controlados, el virus dejará un legado de cambios sociales, económicos y políticos que perdurarán a través del tiempo, y cuya dirección aún divide e, incluso, enfrenta opiniones.

La falta de certeza sobre el tipo de sociedades que tendremos una vez superada la pandemia es, sin duda, motivo de ansiedad y preocupación alrededor del mundo. Las generaciones actuales desarrollaron su estilo de vida con base en valores y en prácticas que tomaron tiempo en arraigarse, la posibilidad de tener que adaptarse rápidamente a modificaciones drásticas generadas por la pandemia no será sencillo.

Los cambios sociales y políticos que ocurrirán como consecuencia de la pandemia son los más difíciles de vislumbrar con exactitud. Intelectuales, académicos, columnistas y líderes de opinión intentan vaticinar lo que sucederá en sus respectivos ámbitos. Y aunque nada es seguro, es altamente probable que los comportamientos sociales cambien por un largo periodo de tiempo y que las políticas de los países tiendan a ser más proteccionistas.

A diferencia de los cambios sociales y políticos, el terremoto económico que la pandemia está causando y los efectos que generará en el mundo son un poco más claros. Se sabe, por ejemplo, que el Producto Interno Bruto (PIB) de los países se contraerá. Los cálculos varían, pero la opinión generalizada es que la mayoría de los países entrará en una fuerte recesión.

El confinamiento necesario para superar la crisis económica impactó directamente la economía mundial de una manera sin precedente. Todo empezó cuando la demanda en China se contrajo y cuando las fábricas del país asiático, tan necesarias en la cadena de producción internacional, se vieron forzadas a cerrar. De inmediato los precios de los bienes primarios como el petróleo empezaron a resentir la disminución de su demanda, causando que de manera instantánea las economías fuertemente dependientes del comercio de estos bienes también se infectaran.

En paralelo, los mercados, que ahora son tratados como seres vivos, empezaron a mostrar su nerviosismo. La gran influencia de las finanzas en las economías de los países causó caídas en las bolsas, tan significativas como la crisis de 2008. La inestabilidad se empezó a convertir en una constante y la mayoría de los índices bursátiles fueron en caída libre.

Cuando el virus llegó al resto del mundo, el confinamiento generalizado fue imposible de evitar; los negocios locales de cada país, de todo tipo, se vieron afectados y la gran mayoría aún permanecen cerrados. Esto ha provocado que sus ingresos y el consumo a nivel nacional se reduzcan. Las pérdidas serán enormes, más aún cuando no existe una fecha segura para que todo vuelva a la normalidad y las empresas puedan levantar nuevamente sus cortinas.

Algunos países han señalado fechas tentativas de cuándo se estima que las economías puedan reabrir sus puertas. En México, se ha anunciado la estrategia de reapertura para las actividades sociales, educativas y económicas para dar paso a la nueva normalidad. Esta estrategia se llevará a cabo de manera gradual, ordenada y cauta, con la finalidad de que sea segura y duradera, y se ha establecido que el regreso a las actividades ocurrirá de acuerdo con la semaforización de cada región.

Para otras naciones, esta temporalidad aún es incierta. En otras latitudes se ha intentado reabrir la economía, sólo para darse cuenta de que la realidad que enfrentarán las pequeñas, medianas y grandes empresas ya no será la misma.

En el caso de China, donde de manera escalonada la economía ha intentado volver a la normalidad, se ha evidenciado que mientras el resto del mundo no lo haga, su comercio seguirá contraído, pues de no ser así la capacidad de compra de sus principales clientes se mantendría por debajo de lo que solía ser. En el país asiático está siendo también evidente que las personas están cambiando sus hábitos. Muchas de ellas están empezando a darle mayor valor al ahorro y menos al consumo, lo que probablemente pueda ocasionar que los niveles de demanda anteriores, al menos al interior de los países, no se vuelvan a alcanzar.

De esta manera, mientras el mundo se encuentra en un estado de coma inducido, las personas están empezando a preguntarse qué tipo de realidad encontrarán una vez que las actividades se reanuden. Cuando el banderazo de salida sea anunciado por los gobiernos, muchas de estas empresas se darán cuenta de que el mercado al que estaban enfocadas ya no existe, haciendo de la innovación y la adaptación dos elementos fundamentales para sobrellevar el cambio.

En este sentido, los gobiernos de los Estados tienen una doble tarea. Por un lado, enfocarse en ganar la batalla contra el virus y evitar una caída más pronunciada de sus economías, diseñando e implementando políticas extraordinarias. Esto es algo que día con día está sucediendo. Las y los líderes del mundo, de acuerdo con sus realidades y prioridades, anuncian medidas de reacción conforme el virus va evolucionando.

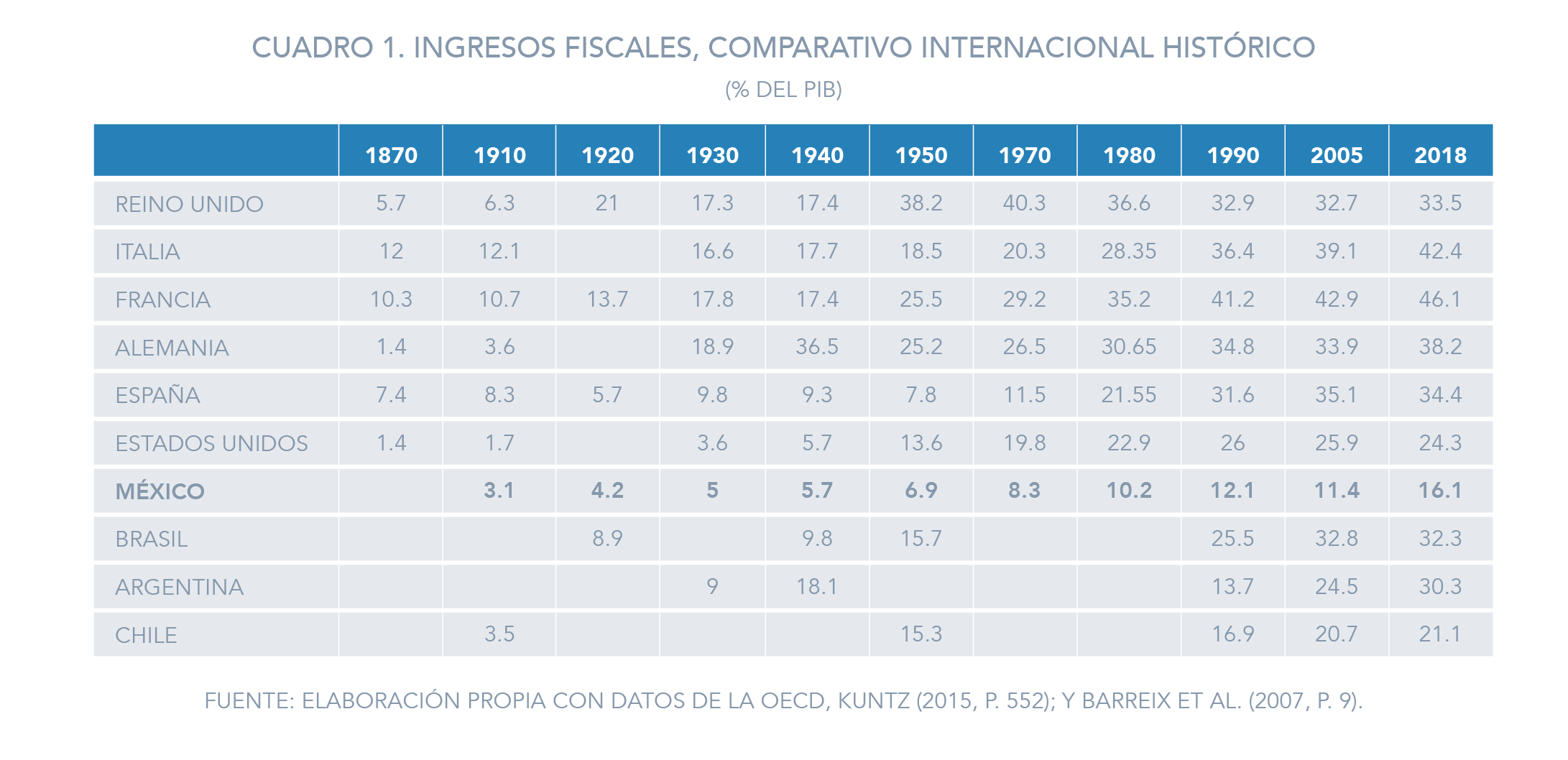

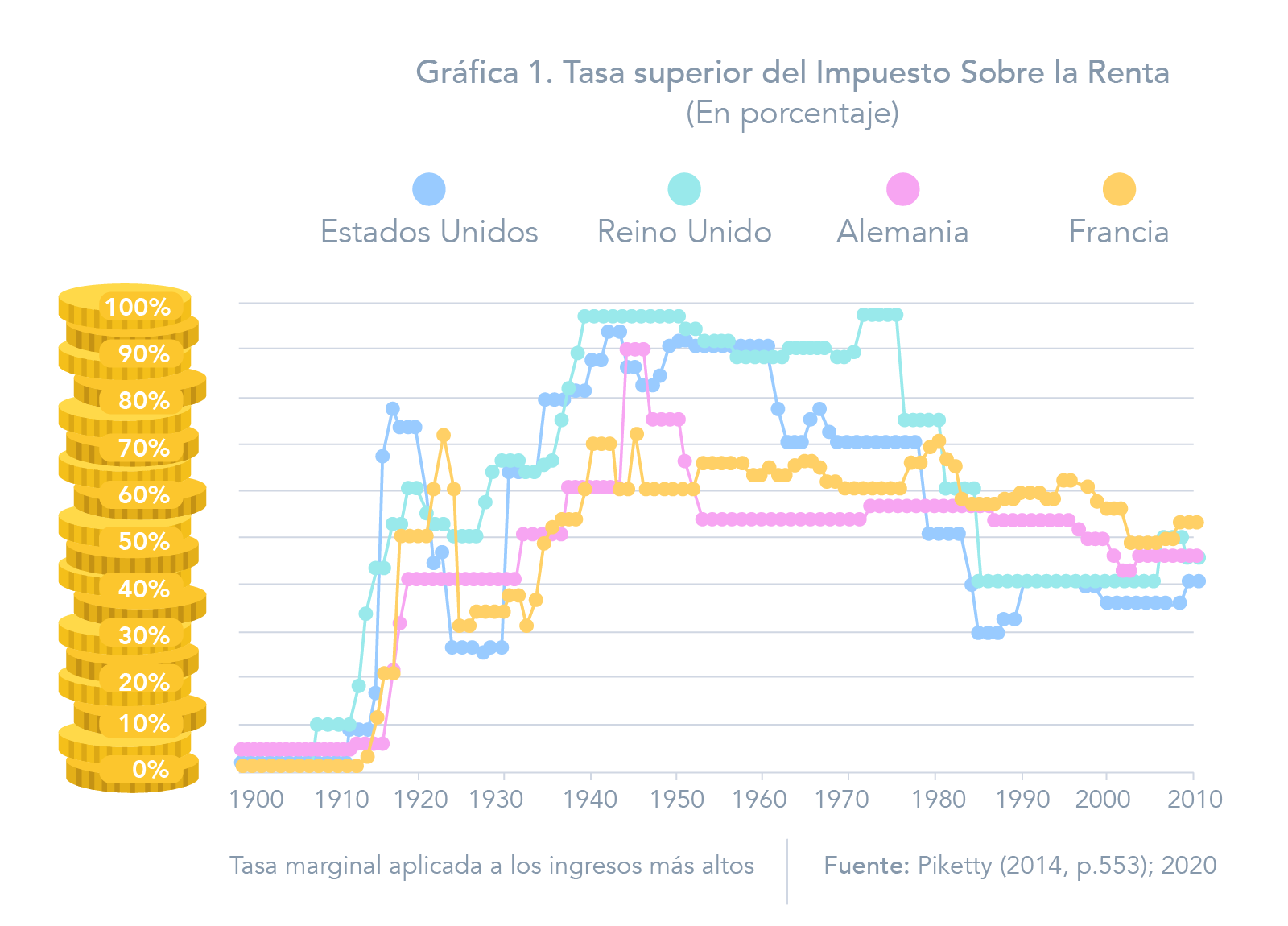

La segunda tarea vendrá una vez que el virus sea vencido y que el mundo intente volver a la normalidad. La historia nos muestra que después de toda gran crisis, y durante su vigencia, los presupuestos nacionales tienen que reajustarse y las políticas fiscales tienden a rediseñarse para servir como vehículos que ayuden a los países a tratar de acercarse a la normalidad pasada tanto como sea posible, y a cubrir los costos generados por la emergencia.

En este espacio se ha hablado ya sobre las políticas económicas que gradualmente el mundo y, de manera particular, México han tomado para poder hacer frente a la crisis. Sin embargo, la intención de estas líneas es traer a la discusión posibles herramientas que faciliten, una vez superada la crisis, que haya una manera justa y eficiente de asumir el costo para volver a la normalidad.

Esto es especialmente importante para nuestra nación, pues el pasado nos muestra que bajo el modelo económico del antiguo régimen las crisis económicas eran superadas distribuyendo el costo y los beneficios de los rescates de manera inequitativa. En el país, después de las grandes crisis, las estructuras fiscales no se transformaron para que aquellas personas que se vieron beneficiadas de los endeudamientos fueran quienes gradualmente generaran un mayor aporte para pagarlos.

El caso de México

Al igual que el resto de los países, México vive una crisis profunda que traerá consecuencias funestas; lo más delicado será la pérdida de vidas humanas, que se contarán en varios miles; pero también los efectos económicos que el COVID-19 traerá consigo han encendido los focos de alarma de los distintos sectores.

Al igual que en países donde la ortodoxia de la economía neoliberal es aún predominante, la mayor parte del empresariado, de las cúpulas económicas, partidos políticos e incluso medios de comunicación han sugerido planes económicos basados fundamentalmente en la adquisición de deuda, respecto a lo cual, y de conformidad con la Constitución, corresponde decidir al titular del Poder Ejecutivo federal.

Mayoritariamente, estos planteamientos aconsejan adquirir una deuda cercana a un billón de pesos. Sin embargo, la experiencia del pasado, respecto a las deudas contraídas por gobiernos anteriores no es favorable. El ejemplo más claro es el del Fobaproa, que convirtió deudas privadas en deuda pública, como ya se ha estudiado de manera amplia en otros artículos publicados en este espacio. Asimismo, la existencia de un endeudamiento de casi 11 billones de pesos, heredada de administraciones previas, no ha tenido ningún efecto benéfico para el país, además de que no fue contraída con transparencia, no generó bienestar y no se utilizó en políticas públicas para combatir la desigualdad.

¿Qué requiere México en este momento? Si bien es cierto que no es correcto cerrarse ante la búsqueda de alternativas y planes, también lo es que se debe proceder con cautela para no generar deudas que serían pagadas por las generaciones futuras, y se traducirían en beneficios para una minoría o para un pequeño grupo.

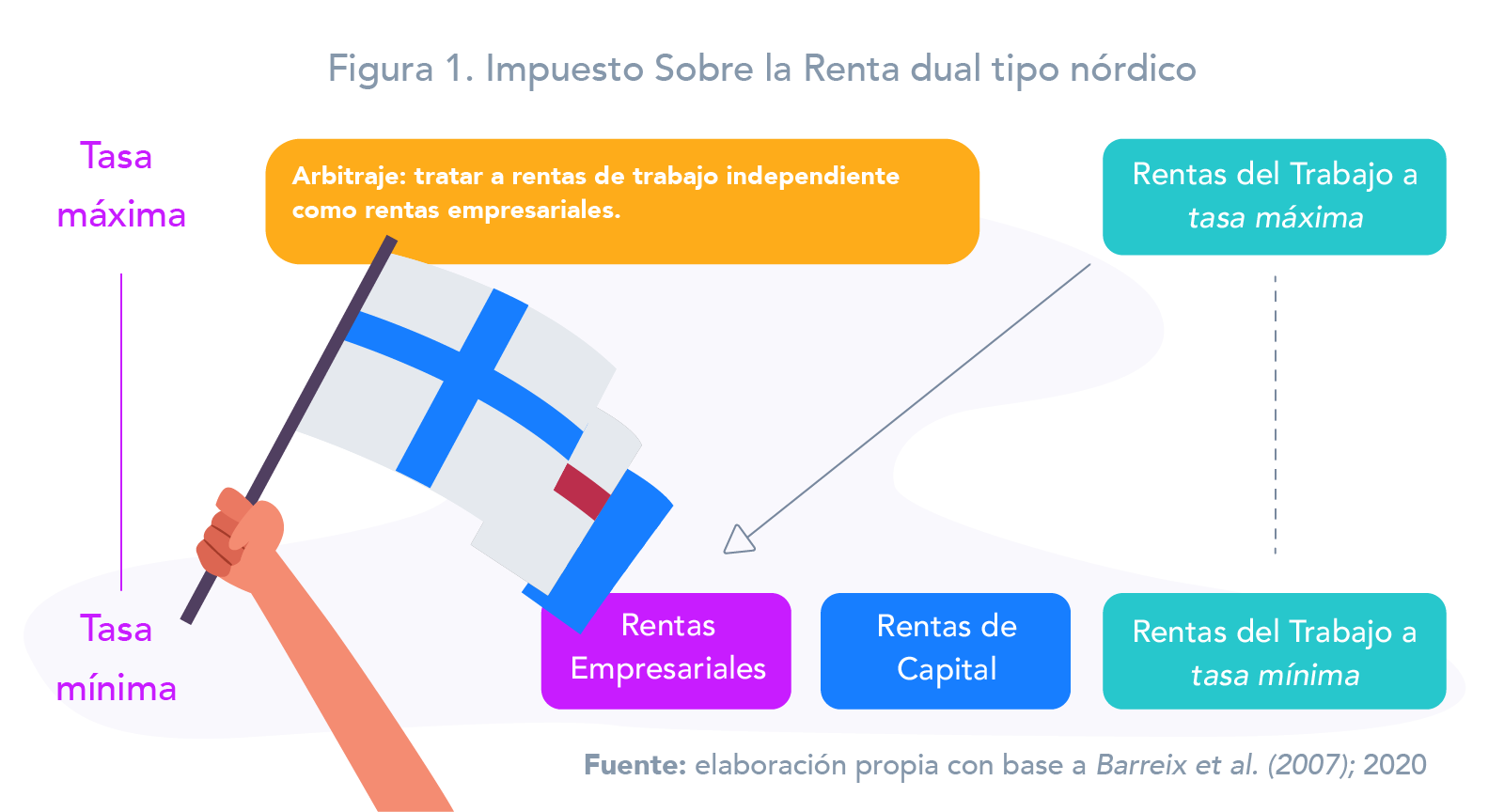

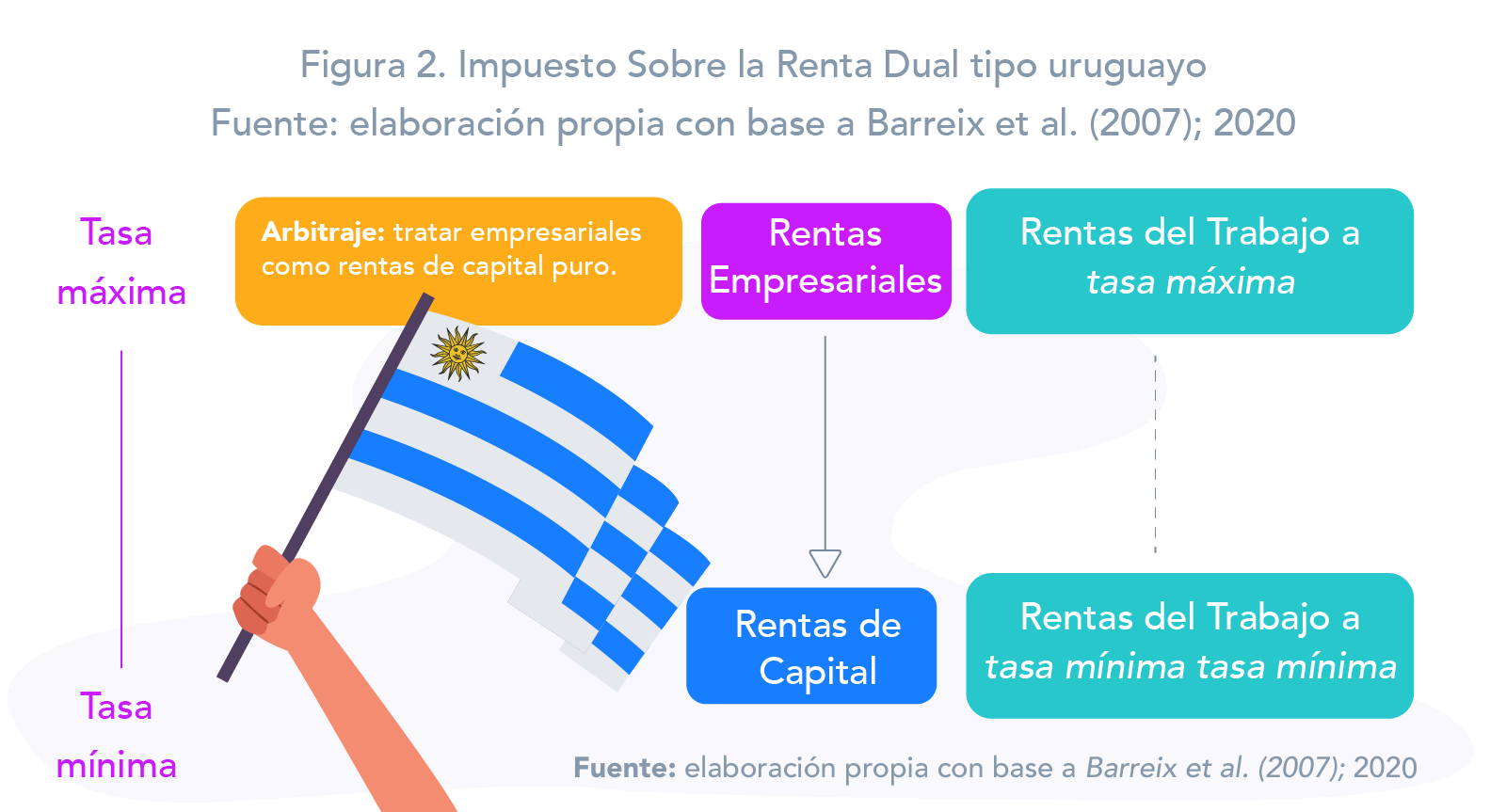

Si se acude a la deuda para enfrentar la crisis económica, se tiene que acudir también a una sólida doctrina fiscal que esté basada fundamentalmente en el principio de la justicia. Es decir, se deben implementar esquemas progresivos sobre el ingreso, sobre el patrimonio y sobre otros aspectos que puedan generar aportaciones extraordinarias, como sucede normalmente en otros países después de momentos de dificultad económica.

Esto no es nuevo, se aplica en algunas sociedades, primordialmente socialdemócratas, desde el siglo pasado, y ha tenido resultados notables para atenuar la desigualdad que, de manera fundamental ante la actual coyuntura, valen la pena ser revisados.

Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA